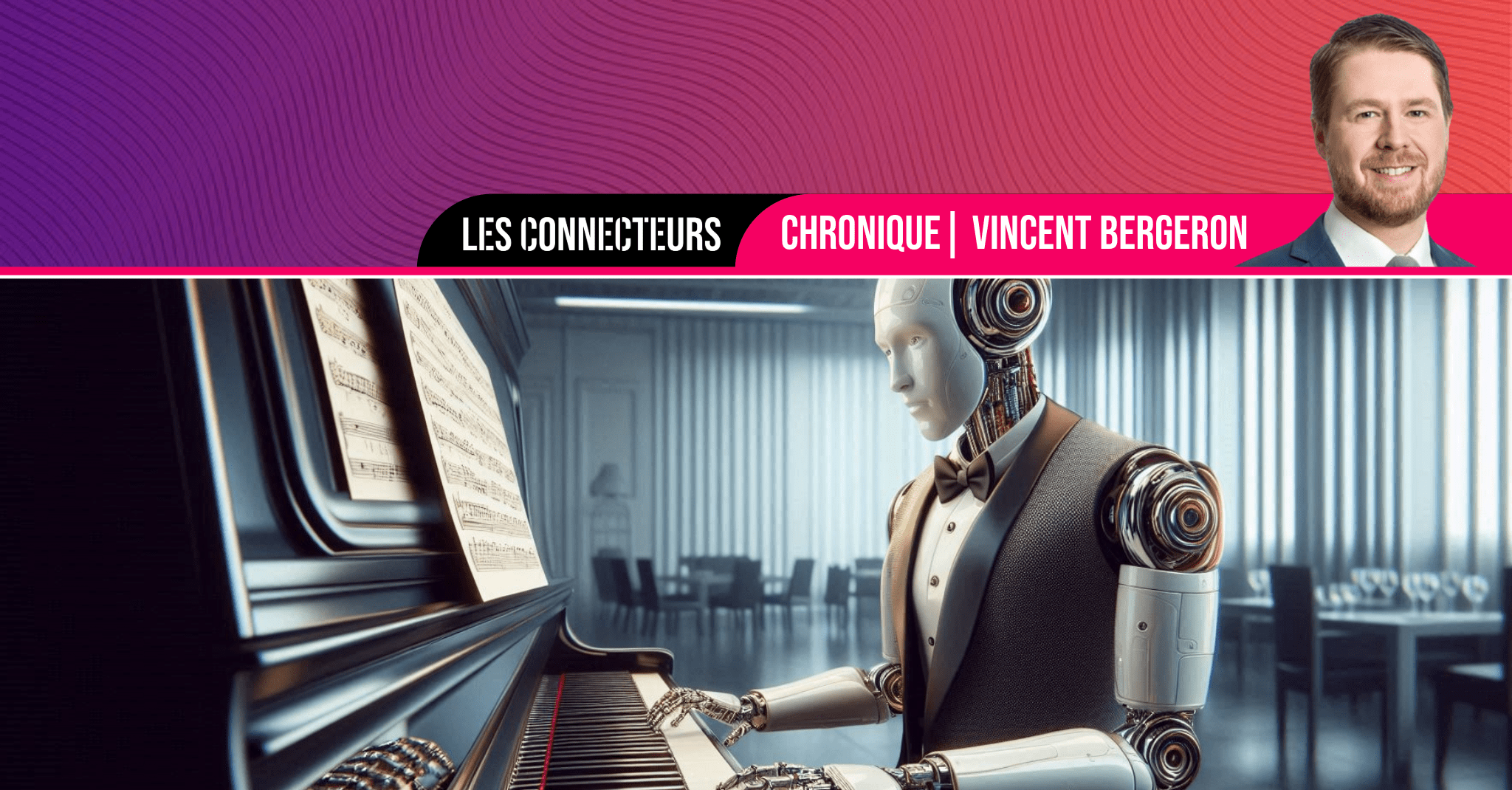

« Depuis qu’y ont construit le centre d’achat » : Quand l’IA bouscule l’éthique de la création artistique

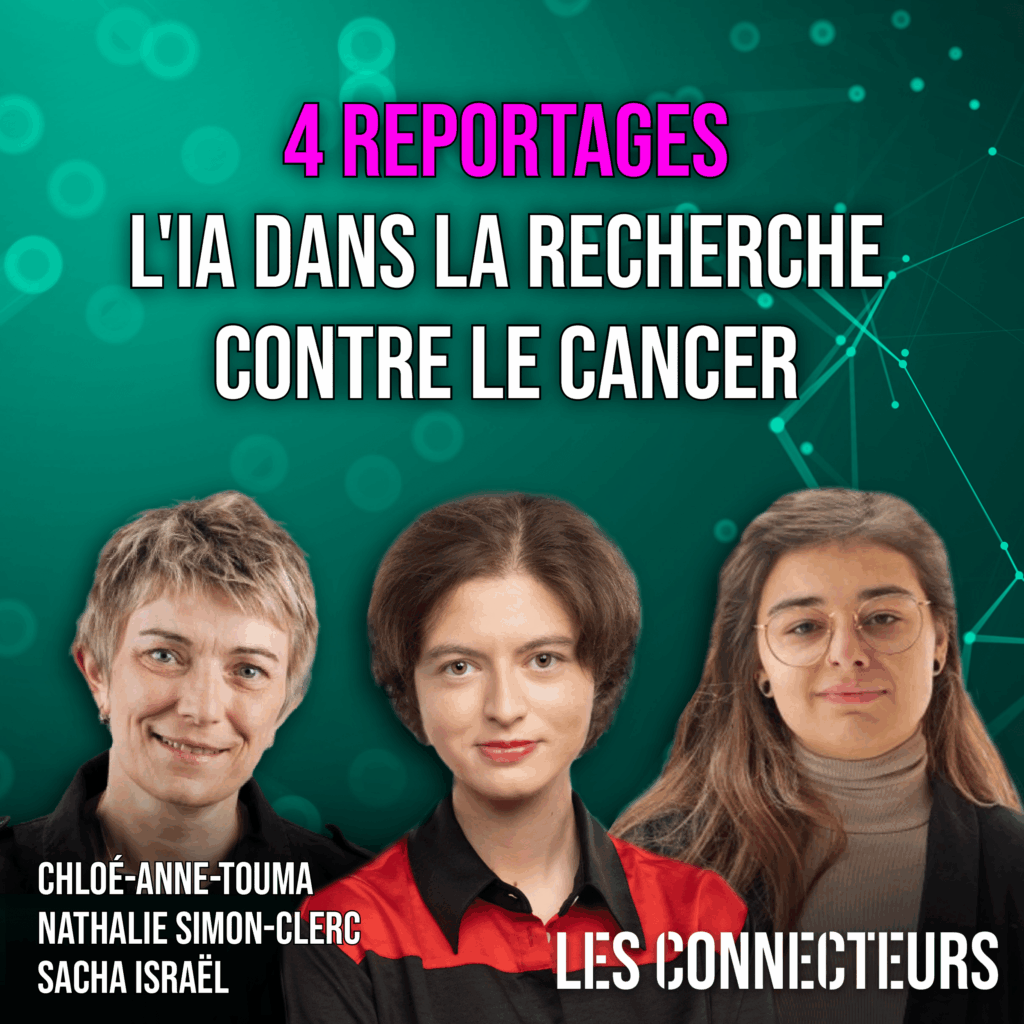

Par Vincent Bergeron | Publié le 4 février 2025

À l’ère de l’essor de l’intelligence artificielle (IA) dans tous les domaines, les frontières entre créativité humaine et production automatisée s’estompent, soulevant d’importantes questions éthiques et juridiques. L’IA générative, créant des œuvres artistiques, littéraires et musicales, bouleverse la perception traditionnelle de l’art et du droit d’auteur. En tant qu’avocat en propriété intellectuelle d’un côté, mais en tant qu’artiste de l’autre, je me retrouve en plein cœur de ces chamboulements cataclysmiques qui ne laissent personne indifférent.

Pour lire cette chronique telle que parue initialement dans le numéro 7 de la revue animée LES CONNECTEURS :

Est-ce moral d’utiliser l’IA générative pour créer des œuvres? Est-ce davantage éthique d’utiliser l’IA générative comme source d’inspiration pour ensuite créer une œuvre distincte? Est-ce que les lois devraient encadrer la divulgation claire par un auteur dont l’œuvre a été créée en utilisant l’IA, de manière importante ou accessoire? Lorsqu’un humain crée une œuvre sans utiliser d’IA générative, devrait-il citer exhaustivement toutes ses sources d’inspiration?

Les avis sur ces questions divergent, mais dans tous les cas, les discussions que cela génère dans les cercles créatifs et dans l’industrie de la commercialisation du contenu artistique sont assurément intéressantes.

La moralité des œuvres créées par l’IA : entre inspiration et plagiat

L’un des principaux enjeux éthiques réside dans la manière dont les modèles d’IA générative (LLM ou Large Language Models) sont entraînés. Pour produire des œuvres, ces modèles sont souvent nourris de vastes corpus d’œuvres préexistantes, soulevant des préoccupations quant à la violation du droit d’auteur sur ces œuvres. Outre les questions juridiques, dont les réponses peuvent varier d’un système juridique national à l’autre, l’utilisation des œuvres de créateurs, le plus souvent sans leur consentement ni compensation, soulève également des questions sur la moralité de l’IA générative en tant qu’outil de création.

« (…) on considérait les photographes comme des auteurs de seconde zone, comme des techniciens qui ne faisaient qu’actionner un mécanisme permettant à un processus chimique de faire l’essentiel de la création, contrairement aux peintres qui, eux, étaient des artistes respectés et reconnus. »

Le défi réside dans le fait de déterminer, comme société, si les systèmes d’IA doivent être soumis aux mêmes standards éthiques que les créateurs humains. Il est en effet facile de blâmer un modèle algorithmique qui s’inspire de milliers d’œuvres ingurgitées pour générer de nouvelles œuvres qui imitent, mimiquent ou réinterprètent des œuvres humaines antérieures. Ceci dit, qu’en est-il d’un être humain qui crée une œuvre, peu importe le type d’œuvre considéré? En effet, chaque être humain aura été exposé, au cours de sa vie, à des milliers d’œuvres qu’il aura absorbées dans sa mémoire, dans son subconscient, pour faire partie de son expérience sensorielle globale, qu’elle soit auditive ou visuelle. Cet humain sera assurément influencé lors de son processus créatif par les œuvres dont il a eu connaissance dans le passé. Est-ce de l’inspiration? Des influences? De la copie? Du plagiat? La réponse dépendra souvent du degré de ressemblance entre son œuvre finale et une, voire plusieurs autres œuvres auxquelles aura été exposé l’artiste au préalable.

Revenons donc à notre question : est-ce que les standards éthiques doivent être différents pour l’humain et pour les outils d’intelligence artificielle générative? Est-ce que ces standards éthiques pourraient varier d’un pays à l’autre, d’une culture à l’autre, et d’un domaine artistique à l’autre? Est-ce que ces standards éthiques seront portés à évoluer, avec une meilleure compréhension du public à l’égard du fonctionnement de l’IA générative?

Il ne faut pas reculer si loin pour voir les traces, même dans notre droit d’auteur canadien, où l’on considérait les photographes comme des auteurs de seconde zone, comme des techniciens qui ne faisaient qu’actionner un mécanisme permettant à un processus chimique de faire l’essentiel de la création, contrairement aux peintres qui, eux, étaient des artistes respectés et reconnus. Bien entendu, les photographes ont pu gagner leurs lettres de noblesse depuis ce temps, et l’on comprend maintenant que la composition, l’utilisation de la lumière, la perspective, la profondeur du champ et plusieurs autres facteurs influencent les décisions artistiques que prend un photographe en vue de produire une œuvre de qualité.

Dans cinq, dix ou quinze ans, l’utilisation de l’IA générative comme outil d’aide à la création sera-t-elle considérée comme tout à fait acceptable dans tous les milieux créatifs? Bien que cet outil soit extrêmement puissant, le résultat final dépendra toujours du talent et du jugement de l’artiste humain qui sélectionnera les critères d’inspiration, de création ou d’ajustement de l’outil.

Est-ce que dans cinq, dix ou quinze ans, on considérera que d’utiliser un outil aussi puissant que l’IA générative comme outil d’aide à la création sera tout à fait acceptable dans tous les milieux créatifs, puisque le résultat final dépendra du talent et du jugement de l’artiste humain qui en sélectionnera les critères d’inspiration, de création ou d’ajustement? Est-ce qu’on disqualifiera d’un concours international de photographies une image sublime, mais dont l’essentiel des ajustements techniques a été réalisé par l’algorithme puissant d’un téléphone intelligent, par peur que l’humain perde sa place quasi-divine de seule créature capable de création artistique digne de ce nom?

Quoi qu’il en soit, à défaut de confier la création des œuvres artistiques les plus sensibles à une IA générative, pour le moment, on ne pourra reprocher à personne de tenter de s’inspirer, pour ses souhaits de la période des Fêtes, des habiles recommandations d’un outil d’IA générative. Mais attendez… est-ce moralement acceptable?