ÉDITO : Quand les données se mettent au service de la mobilité

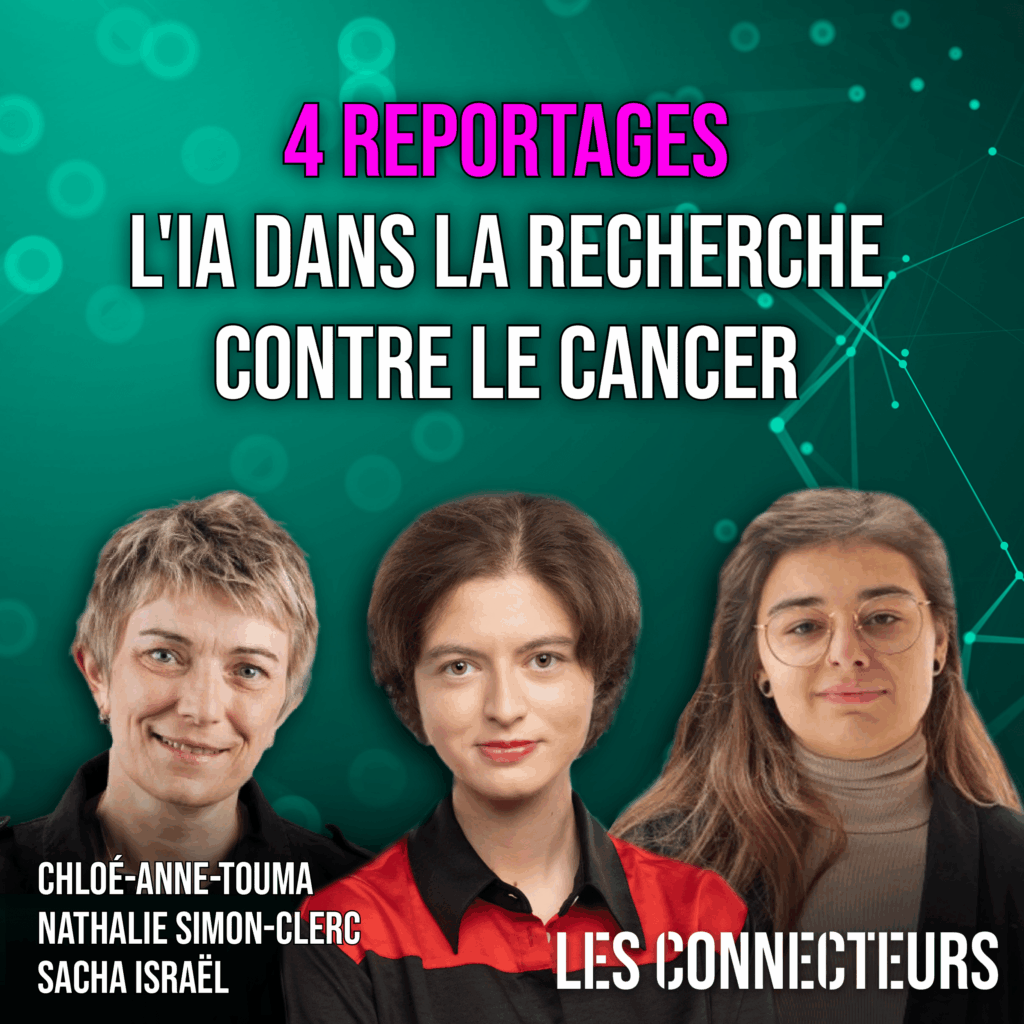

Par Chloé-Anne Touma, rédactrice en chef de LES CONNECTEURS | Publié le 14 mai 2025

Ce n’est pas tous les jours qu’on repense nos manières de bouger. Le Québec, ses villes et ses régions sont à un carrefour décisif en matière de mobilité. L’intelligence artificielle, les données massives, les véhicules autonomes et l’urbanisme intelligent nous offrent de nouvelles routes à explorer. Mais pour que ces routes soient inclusives, efficaces et durables, encore faut-il bien lire la carte… et écouter les passagers.

Orienter la prise de décision pour une mobilité inclusive et intelligente

Ce dernier numéro du magazine gratuit LES CONNECTEURS est une invitation à revisiter notre rapport au transport sous toutes ses coutures, et à explorer les avenues enivsageables pour une mobilité et un urbanisme plus durables, inclusifs et intelligents. De la promesse des véhicules autonomes aux coulisses des applis de navigation, de la gestion municipale appuyée sur la donnée à la réalité de la mobilité pour les personnes à capacité réduite, nous avons tenté de poser les bonnes questions. Pas seulement celles qu’on se pose en haut d’une tour de contrôle, ou au monde de la recherche, mais aussi celles qui émergent du terrain, du quotidien, du vécu, qui préoccupent les citoyens, et qui peuvent impliquer les élus municipaux.

Et ce vécu, ces derniers mois, il a été marqué par les déboires du REM. Une infrastructure attendue, certes, mais encore loin de livrer ses promesses. Entre pannes à répétition, escaliers interminables et ascenseurs défaillants, le REM peine à incarner la modernité qu’il symbolise. Surtout lorsqu’on se place du point de vue de celles et ceux pour qui la mobilité est déjà un défi. Ce qui devait être un levier d’accessibilité universelle devient, par moments, un parcours du combattant.

À Brossard comme à Chambly, les appels au retour des autobus, notamment par les conseils municipaux des deux villes, en disent long. Ils rappellent que l’innovation technologique ne peut faire l’économie d’une compréhension fine des besoins locaux et du sondage des communautés concernées, comme en témoigne la mairesse de Brossard, Doreen Assaad, en entrevue avec LES CONNECTEURS. L’abandon précipité de certains circuits soulève une question fondamentale : a-t-on réellement pris le temps d’écouter les usagers et les élus municipaux? D’analyser les flux, les habitudes, les réalités territoriales?

L’IA est un outil formidable pour modéliser, prévoir, simuler, et répondre à des besoins concrets de gestion municipale, illustre dans nos studios le PDG de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine – IRIU, François William Croteau, également ex-maire de l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie à Montréal. Mais encore faut-il en nourrir les algorithmes avec des données justes, contextualisées… et humaines.

« Repenser la mobilité, ce n’est pas seulement ajouter de la techno. C’est reconnecter les territoires, les données… et les humains. »

Dans ce numéro, nous explorons les dernières innovations et possibilités en matière de transport économe, sécuritaire et autonome, avec les journalistes Roxanne Lachapelle et Gabrielle Anctil, qui s’appuient sur les témoignages de Denis Gingras, Nicolas Saunier, et Ghyslain Gagnon, en marge du congrès de l’Acfas où se tenait le colloque de ce dernier sur les technologies liées à la sécurité routière, ainsi qu’avec notre expert scientifique des données senior au CRIM (Centre de recherche informatique de Montréal), Jordan Gierschendorf. Nous nous intéressons aux données collectées par les différents services, organisations et autorités de transport et de navigation, avec entre autres notre journaliste Axel Dansereau Macias, qui s’entretient avec Benoit Beaudry et Houari Sahraoui, et notre chroniqueuse Joane Siksous, également PDG de Graplix.

Notre autre expert scientifique des données senior au CRIM, David Garson, nous pousse à envisager les possibilités pour les villes de valoriser les données qu’elles détiennent – souvent sous-exploitées – pour orienter leurs décisions d’aménagement, planifier les réseaux, ou prioriser l’entretien hivernal. Parce qu’au Québec, l’enjeu climatique n’est pas qu’environnemental. Il est aussi très concret : nos infrastructures, nos véhicules du futur, sont-ils vraiment prêts pour le verglas, les bordées de neige et les -25 degrés?

Le progrès, en mobilité comme ailleurs, ne se mesure pas uniquement à l’aune de l’innovation. Il se mesure à l’expérience de l’usager. À sa sécurité. À sa dignité. À sa capacité à se rendre où il veut, quand il veut, sans obstacle inutile.

Repenser la mobilité, ce n’est pas seulement ajouter de la techno. C’est reconnecter les territoires, les données… et les humains.

Tel que nous le rappelle le catalyseur Numana dans son rapport d’étude « Quartiers empathiques : un avenir où technologie, bien-être et résilience se rencontrent », une ville cognitive va au-delà de la ville intelligente : elle ne se contente pas de collecter et traiter des données, elle les interprète, apprend d’elles et prend des décisions autonomes pour répondre à des enjeux complexes comme la durabilité, la mobilité et l’inclusion. Pensée pour s’adapter en temps réel aux besoins des citoyens, elle vise une expérience urbaine plus humaine. Mais pour que ces technologies soient réellement utiles, elles doivent être simples, accessibles à tous et bien intégrées aux réalités locales, sans exclure ceux qui ne sont pas connectés.

« Les technologies peuvent être utilisées pour améliorer les services urbains et rendre la ville plus conviviale et sécuritaire pour toutes et tous. Par exemple, des feux de circulation adaptés aux piétonnes et piétons, équipés de capteurs intelligents pour ajuster la durée en fonction du flux piétonnier, peuvent grandement améliorer la sécurité, notamment pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. De même, la coordination du déneigement des trottoirs via une plateforme numérique permet de gérer les ressources de manière plus efficace, en priorisant les zones les plus fréquentées et en garantissant un accès sans entrave, même en cas d’intempéries. » Ces innovations doivent être conçues pour s’intégrer aux infrastructures existantes en tenant compte des réalités locales, des besoins spécifiques des résidents, et en accord harmonieux avec l’usage éthique des données, pour profiter à l’ensemble de la collectivité.