Protection des mineurs en ligne : un défi numérique légal

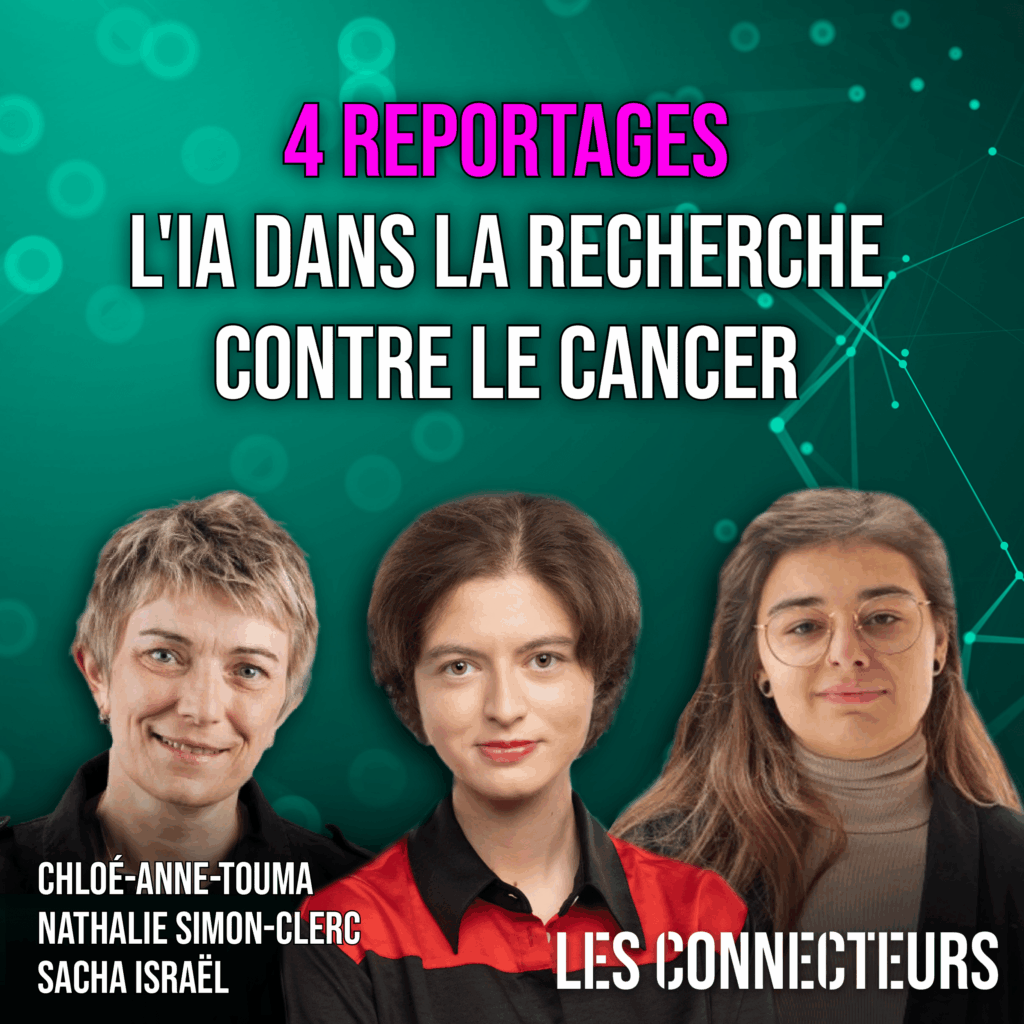

Par Sacha Israël | Publié le 4 février 2025

Addiction aux réseaux sociaux, cyberharcèlement, exposition aux images à caractère sexuel… Nombreuses sont les conséquences dommageables des contenus numériques sur les mineurs. Plusieurs pays tentent de déployer des outils d’encadrement et réglementations légales pour réduire les effets délétères de ce type de contenu numérique. Quelles solutions y répondent et comment les contrôler?

Lire cet article tel que paru initialement dans la revue animée et interactive LES CONNECTEURS :

La surutilisation des écrans chez les mineurs

Au fil des années qui passent, beaucoup tirent la sonnette d’alarme sur les conséquences nuisibles de la surutilisation des écrans chez les mineurs, qui semble faire apparaître plus de négatif que de positif de nos jours.

Entre sédentarité, cyberharcèlement, addiction aux réseaux sociaux et exposition aux contenus violents et sexuels, les chiffres évalués par les autorités démontrent un besoin de s’attarder sérieusement sur le sujet.

En 2022, une étude de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) montrait un lien fort de causalité entre les réseaux sociaux et la santé mentale chez les adolescents. Elle révélait en effet une forte augmentation de l’utilisation problématique des réseaux sociaux chez les adolescents, les taux passant de 7 % en 2018 à 11 % en 2022.

La même année, Statistique Canada comptait 71 % des jeunes canadiens de 15 à 24 ans ayant déclaré avoir vu du contenu haineux en ligne au cours des 12 mois précédents, un taux bien supérieur à la moyenne nationale de 49 %.

Ces chiffres révèlent des points de similitude avec l’Europe, notamment la France qui fait état de chiffres tout aussi alarmants. L’Arcom révélait en 2023 que pas moins de 51 % des garçons de 12 à 13 ans visitaient des sites pornographiques. Des chiffres qui posent de sérieuses questions sur les mesures législatives à mettre en place dans les diverses nations concernées.

Rencontrée à la conférence InCyber à Montréal, Laetitia Avia, avocate en droit du numérique et des affaires en France, a contribué aux travaux de la Commission Européenne sur la régulation des services numériques (Digital Services Act). Elle a ainsi évoqué les quelques pistes et recours numériques visant à protéger les mineurs en ligne.

Des démarches de régulation qui existent également à l’échelle locale avec le projet de loi C-63 présenté par le gouvernement canadien en février dernier, visant à assurer la sécurité des canadiens, et à tenir des plateformes en ligne responsables du contenu qu’elles hébergent. Ce projet avait également pour objectif de réhausser la protection des enfants et de tous les canadiens contre le contenu haineux.

Quels outils numériques pour protéger les enfants ?

L’exposition aux dangers du numérique chez les mineurs pose la question du contrôle parental, à savoir si les solutions se trouvent entre les mains des parents.

Une affirmation à laquelle l’avocate française est en désaccord dans le contexte européen, soulignant le manque de marge de manœuvre des parents.

« Les parents sont démunis. On part du principe que les parents ont les capacités de savoir ce à quoi ils sont exposés et comment les empêcher d’y accéder, ce n’est absolument pas le cas. » – Laetitia Avia, avocate en droit du numérique et des affaires, ancienne députée de Paris

Elle soutient pourtant l’existence de solutions, qui s’avèrent dans le même temps difficiles à contrôler. Elle cite notamment l’application Bodyguard qu’elle décrit comme une boîte noire qui absorbe les contenus préjudiciables : « Les parents y ont accès et peuvent voir ce que les enfants reçoivent et envoient. Mais cela implique que les parents aient une conscience des choses. » explique-t-elle.

Au Canada, des campagnes de sensibilisation ont d’ailleurs été lancées pour encourager la communication entre les parents et les enfants qui ont été confrontés à des vidéos et images à caractère sexuel en ligne. Des ressources telles que Cyberaide.ca et AidezMoiSVP.ca ont également été citées sur le site du gouvernement canadien pour pousser les enfants à s’informer, dans le cas où ils seraient en incapacité d’échanger avec leurs parents sur le sujet.

Des mesures qui suscitent une peur de censure aux États-Unis

Pourtant, ces mesures de prévention qui semblent bénéfiques pour protéger les mineurs en ligne, mettent de l’avant d’autres problématiques pour plusieurs groupes de milieux associatifs.

Laetitia Avia, qui intervient également auprès d’organisations à l’international, a constaté un contraste d’opinion venant des États-Unis sur la question de la régulation en ligne.

« J’ai accompagné des réflexions aux États-Unis d’utilisateurs en ligne et pas que des mineurs. J’ai été surprise de constater que les premiers opposants des mesures de protection des mineurs aux États-Unis sont les associations LGBTQ+, alors qu’en France et en Europe ce sont les premières qui demandent des mesures plus actives pour protéger les mineurs en ligne. » – Laetitia Avia, avocate en droit du numérique et des affaires, ancienne députée de Paris

L’avocate soutient notamment que dans le cadre de ces réflexions, la discussion autour de la protection des mineurs se concentrait rarement sur les contenus explicitement illégaux, mais évoquait surtout de la protection au-delà de la simple conformité à la loi. Elle cite notamment que dans le cadre du « duty of care »(obligation de diligence), il est question de 26 catégories de contenus jugés préjudiciables, ce qui élargit la réflexion sur la protection des individus vulnérables, au-delà de la légalité stricte.

De ce point de vue, certaines associations LGBTQ+ américaines expriment une inquiétude à l’idée qu’une application trop rigoureuse du « duty of care » puisse limiter l’accès des enfants à des contenus liés à l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle.

Laetitia Avia a ainsi évoqué le fort activisme qui a émergé de la part de ces groupes lors de l’élaboration d’un texte en Californie visant à renforcer la protection des mineurs en ligne. Ils craignaient notamment que des mesures trop sévères puissent se retourner contre eux et restreindre l’accès à des informations sur la transidentité.

Faire coopérer les grands groupes pour des mesures de contrôle efficaces

Pour l’avocate en droit du numérique et des affaires, il est nécessaire de recentrer le débat sur l’outil plutôt que légiférer sur tout, de manière sectorielle.

« À l’échelle européenne, l’ensemble des textes de régulations du numérique, on en a 91 applicables au total. On pense qu’on peut tout faire et on essaye de trop faire. » – Laetitia Avia, avocate en droit du numérique et des affaires, ancienne députée de Paris

Elle soutient notamment la nécessité de mesures de contrôle en ligne, complexes à mettre en place à cause d’Apple et Méta qui se renvoient la balle : « Méta dit : on pourrait protéger les mineurs sur Instagram si Apple mettait en place les verrous nécessaires et nous transmettait les données pour nous assurer de l’efficacité de cette réglementation. Tout en sachant que la donnée est de l’or… », souligne-t-elle.

Elle affirme ainsi qu’il est essentiel de trouver une manière de les faire coopérer, et non de ‘vampiriser’ l’information de l’autre pour la revendre, sans quoi nous risquerions de rester dans une impasse, selon elle.

Risques et pièges, que craindre de l’IA?

Évoquant les enjeux liés à l’IA en ligne, l’intervenante affirme qu’il s’agit d’un outil à risque, susceptible de mener à une perte de contrôle, même si selon elle, les générations futures ne rencontreront pas nécessairement les mêmes problématiques.

Elle indique notamment que les jeunes sont aujourd’hui formatés à identifier les fausses images générées par l’IA, mais qu’il y aura toujours un risque relatif à la curiosité des jeunes qui, en obtenant les informations en un clic, ne développent plus leur attention à la recherche ou à la réflexion.

Cet enfermement algorithmique de l’IA peut également entraîner la création de faux profils de plus en plus réalistes en ligne, facilitant ainsi le travail des pédocriminels pour repérer de nouvelles proies.

Des questions centrales qui nécessitent ainsi une discussion ouverte sur les recours réglementaires qui se profilent, au vu de l’émergence de l’intelligence artificielle et de ses retombées sur les mineurs en ligne.